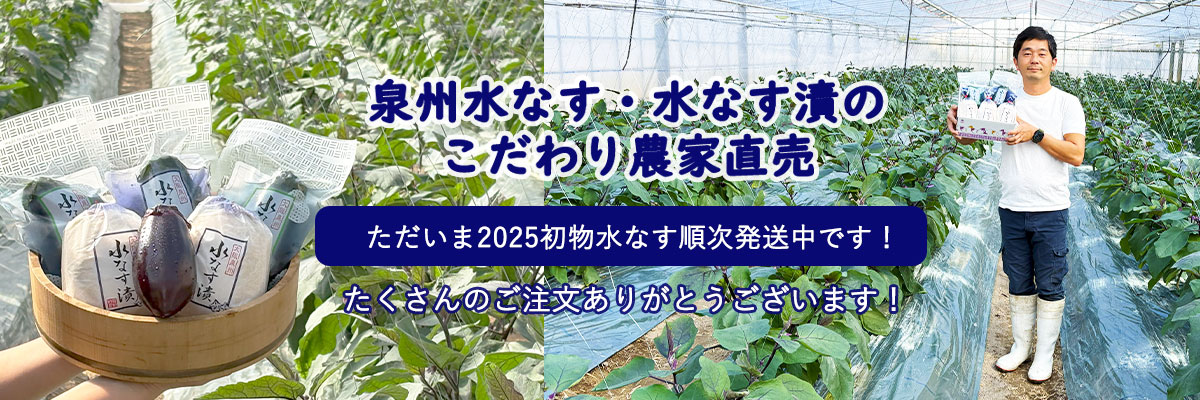

大阪泉州特産・水なすとは?農家おすすめのおいしい食べ方やレシピもご紹介

水なすってどんな茄子?

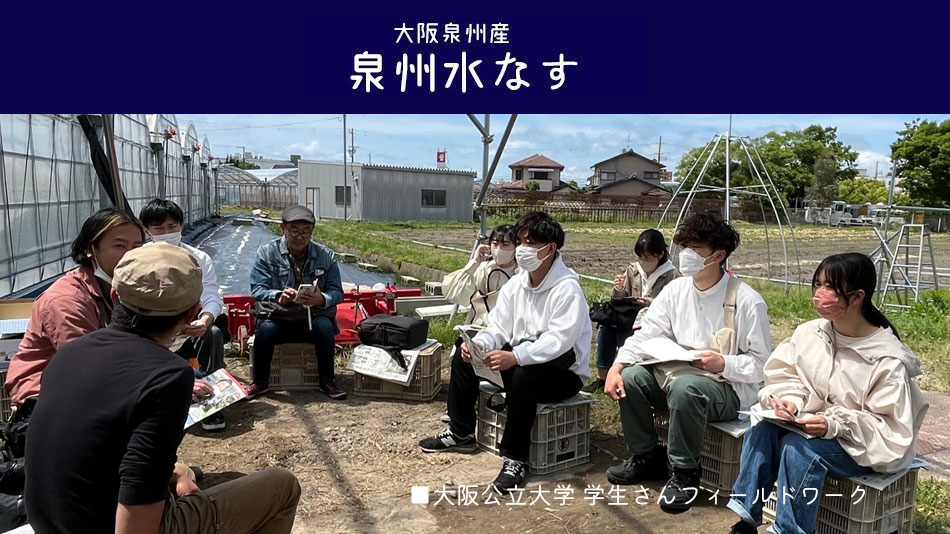

- 水なすは、大阪南部の泉州地域の特産品で、主に岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市が産地です。

- 泉州地域は名前の通り、泉州水なすに必要な水が豊富で、ため池が多数点在しています。

- 生でも食べられるほど瑞々しい茄子で、皮も薄く甘味があります。

- 栽培が難しく、選別基準が厳しく、最高級品は全体の10%ほどです。

- 泉州水なす」はJA大阪泉州、JAいずみののブランド名であり、伝統野菜の水茄子とは別の存在です。

- 漬物としてのギフトで全国的に有名で、江戸時代から泉州地域で盛んに生産されています。

- 水分量

- 9.0

- 多汁性

- 10.0

- 皮の薄さ

- 10.0

- 甘み

- 8.0

- 収穫量

- 4.0

- 果肉の柔らかさ

- 8.0

泉州水なすのおすすめの美味しい食べ方

泉州水なす(水なす)は、他の茄子とは一線を画する、生でそのまま食べることができる贅沢な食材です。薄く瑞々しい皮と、濃厚で甘みのある味わいが特徴で、皮ごと食べることで、他の茄子とは一味違った食感を楽しめます。ぬか漬や漬物としても人気があり、全国的にも有名です。 泉州水なすの生のまま食べる方法は、お刺身やサラダなど多岐に渡ります。生の水なすの美味しさを最大限に引き出すため、オリーブオイルやレモン汁などのシンプルなドレッシングをかけるのがおすすめです。また、地元の郷土料理である「じゃこごうこ」や、サクッとした天ぷらにしても絶品です。 一度食べたらやみつきになる、水なすの魅力をぜひ味わってみてください。

泉州水なすは漬物が絶品です

泉州水なすは、一般的に漬物としてのイメージが強く、その特徴としては、半日だけ糠(ぬか)に漬ける方法があります。これにより、サラダのように軽い味わいの漬物として楽しむことができます。

特に地元大阪では、この泉州水なすのぬか漬けが非常に人気で、多くの家庭や飲食店で夏の定番として愛されています。一方、全国的には泉州水ナスの液漬が主流となっており、どちらの漬物も泉州水なすの美味しさを引き立てる方法として選ばれています。

泉州水なすのぬか漬は、糠の中で自然な発酵が進むことによって旨味が増し水ナスの水分とベストバランスになります。この発酵が、泉州水なす特有の深みとコクを生み出し、多くの人々に愛される理由の一つです。全国的にも珍しい特性を持ち、食べる人の好みに応じて味の深みや塩分の加減を調整できる点も、泉州水なすの漬物の美味しさを際立たせています。そのため、泉州水なすを使った漬物は、通常のお漬物とは一線を画す、独特の美味しさを持っているのです。

ナスサラダに泉州水ナス

大阪泉州のKing of 郷土料理

じゃこごうことは、泉州水なす古漬の郷土佃煮です。

泉州水なすの知られざる郷土料理としての存在感。その代表的な食べ方の一つとして

【じゃこごうこ】があります。水なす漬物を古漬けにし海老じゃこと煮炊きし甘辛い佃煮にして食べます。

泉州地域ではあたりまえに一般家庭にありましたが各家庭、各地域によってまったく味が違うという特徴もあります。

泉州地域でも若い世代、核家族ではその存在が薄れつつあり知らない方も増えてきました。

貝塚市寺内町地域周辺ではじゃこごうこの別名「じゃこなす」とも呼ばれています。

じゃこごうこについてはこちらのページをご覧ください。

そのほかの水茄子の美味しい食べ方のレシピ

この他の水なすのレシピは、泉州水茄子の農園レシピ集に掲載しています。ぜひこちらもご覧ください。

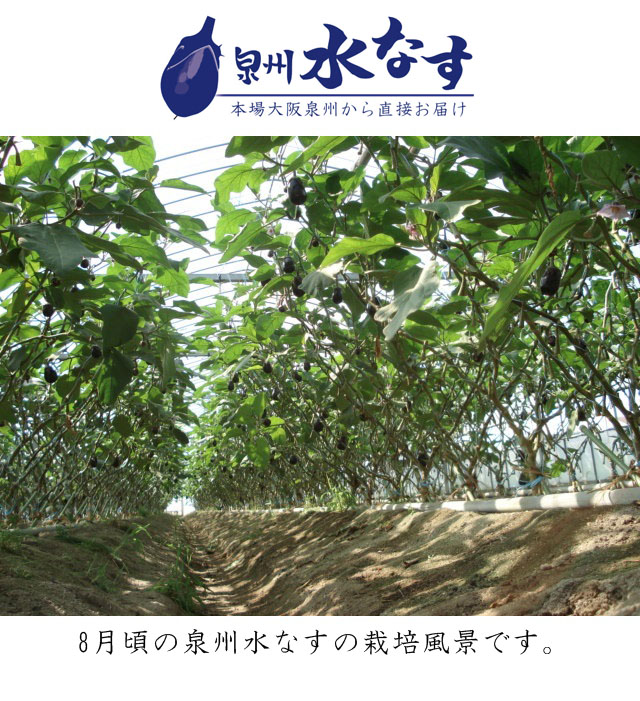

水なすの栽培について

泉州地域では水なすは主に加温ハウス栽培・無加温ハウス栽培・露地栽培の3つの栽培方法で栽培されています。

ビニールハウス(加温)栽培での水なすの出荷は10月頃~6月頃

ビニールハウス(無加温)栽培での水なすの出荷は3月~8月頃

露地栽培では5月~11月頃出荷されるので、今ではほぼ一年中食すことができます。

また割合としてはビニールハウス(無加温)栽培が最も多く、次いで露地栽培、ビニールハウス(加温)栽培となります。

ビニールハウス(加温)栽培は設備投資、生産コストがかかるため生産者が少なく、水なす生産者の全体の割合は5%以下となります。

|

|

|

|

|

|

【加温ハウス栽培】とは、暖房をハウス内で炊いて栽培する方法です。真冬でもハウス内の温度を一定に出来るため真冬に出回る水なすはこの栽培方法が主なものです。しかし生産コストがかかるためこの栽培方法を行っている水なす農家は5%以下となっています。気温の変化などあまりない平和な環境でそだつので比較的やさしい雰囲気の水なすになります。

【無加温ハウス栽培】とは、暖房をたかずにマルチというビニールを2重3重にして、人の手と感覚でビニールをあけたり閉めたりすることで温度調節しながら育てる泉州地域で一番行われている栽培方法です。大体1月2月頃から植え始め4月5月ごろには収穫できるようになります。気温の変化が加温より大きいため加温よりは少し強い雰囲気の水なすが出来ます。

【露地栽培】とは、ハウスではなく青空の下で栽培する方法です。気温が十分にあたたくなった5月ごろより植え始め8月9月ごろにピークを迎えます。外気温や風、雨などに直接影響をうけるため傷がつきやすいのが露地栽培の難しいところです。ハウス栽培より過酷な環境で育つためかなりたくましい感じの水なすになります。日光も直接浴びるためとても深い、濃い紫色の水なすになります。

水なすの旬と収穫量

植付け時期によって変化はしますが水なすの旬は3月から始まっています。まだ水なすの木的には若いのですがハウス栽培の場合は気温などが丁度良く水なすが元気に育ち安い気候なのです。ご注文が殺到する真夏は水なすたちも暑さのため少しばててしまうので水なすのご注文の穴場は5月6月あたりです。8月9月には木を切ってしまう農家さんが多いため市場の水なすの量が一気に減ります。

北野農園の土作り

北野農園では、水なすの栽培に自農園で作る発酵稲わらを使用しています。この方法は北野家が代々受け継ぐ土作りで、自農園で育った米の稲わらを自然の力で発酵させ、ワラについた納豆菌やその他さまざまな微生物細菌の力を借りて美味しい水なす栽培に活かしています。

苗半作の育苗の大切さ

水ナスの特性や地域の気候、土壌条件に適した種を育種して、品質の高い種を選ぶことで、病害虫に強く、良質な実をつける水ナスを育てることができます。

畝作りにもこだわりがあります。

苗の植付時の様子

植付け直後は一株一株水やりが欠かせません!

加温栽培で栽培している水なすの2月頃の様子です。

無加温栽培の5月初旬の様子です

5月の立夏を超えると、水なすは本格的な旬を迎え、元気にたくさんの実をつけ始めます。この時期は水ナスの生育が最も活発になるため、農家にとっては収穫の喜びが大きい季節です。しかし!ここで油断して欲張ると、長期的な視点で見た場合、8月まで続く栽培シーズンにおいて品質の維持が難しくなります。適切な収穫量の管理は、水ナスの健康を維持し、持続可能な栽培を行う上で欠かせないんです。一つ一つの水ナスがどの時期も最高の状態で成長するよう水ナスの栽培は、単に一時的にたくさん収穫するだけでなく、長期にわたる品質の維持が求められる繊細な作業なのです。

5月の立夏を超えると、水なすは本格的な旬を迎え、元気にたくさんの実をつけ始めます。この時期は水ナスの生育が最も活発になるため、農家にとっては収穫の喜びが大きい季節です。しかし!ここで油断して欲張ると、長期的な視点で見た場合、8月まで続く栽培シーズンにおいて品質の維持が難しくなります。適切な収穫量の管理は、水ナスの健康を維持し、持続可能な栽培を行う上で欠かせないんです。一つ一つの水ナスがどの時期も最高の状態で成長するよう水ナスの栽培は、単に一時的にたくさん収穫するだけでなく、長期にわたる品質の維持が求められる繊細な作業なのです。

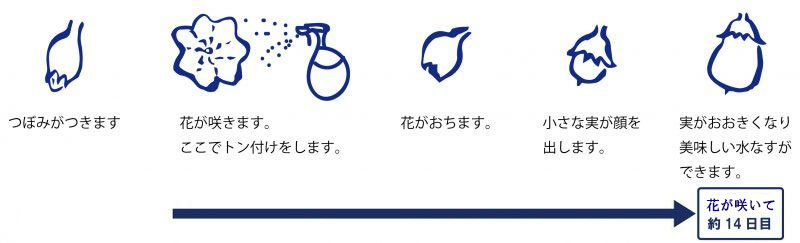

水なすが実をつけるまで

収穫したばかりの水なすは鮮度が抜群です!

出荷時の水なす

収穫したばかりの水ナスはトゲが立っていて慣れた私たちでも指に刺さります。

最盛期には、朝4時から収穫作業が始まり、その日の朝に選別し出荷します。

それ以外は、葉の剪定、受粉作業、など栽培の手間が掛かる野菜です。

泉州水なすの花も他のナスの花とさほど違いはありません。

受粉作業の様子

トン付けという作業の様子です。

トン付けとは水なすをやわらかい実にするためのひと手間です。一本の木にいくつも咲く花に一つ一つ手作業でつけていくのでとても時間のかかる作業です。 但し!!2度付け禁止です。なので一度付けたものが分かるように食紅で着色しています。農家によっては赤色だったり緑色だったりします。

水なすに傷が入らないように一つ一つ丁寧に花びらを取ります。

1本の木から収穫する水なすの量はおおよそ80個です。 栽培方法は各農家さんによってさまざまですが泉州地域では1本の木に対して3~4本の枝に仕立てて育てます。 水なすの実のつき方にも規則性があり、枝の根もとに近いほうから順番に花を咲かせ実を付けていきます。ですので一番下に大きな実が出来ている上に→少し小さな、花が落ちたばかりの水なす→その上には花を咲かせた水なすの花→その上にはつぼみがつき始めている。といったように1本の枝の中で複数世代が同居する形になっています。

水なすの出荷には厳しい基準があります

出荷時には形、艶、水分を見て品質のランクが分けられます。

- 最高級Aランク12%

- Bランク68%

- Cランク20%

一般的には傷が付いたり形の悪いものはランクが低いのですが、栄養価は傷が付いた水なすの方が高いナスになります。

長なすや千両なすに比べ多量の水分を含んでおり、手で実を握ると水が滴り落ちるほどです。 特に温室栽培の水なすは皮がやわらかく、葉にこすれただけで大きい傷になるほど繊細で傷つきやすいナスです。

大阪貝塚市の澤地域を含む沿岸地域が古くからの産地として有名で、澤なすがその元の品種と言われています。今は北野農園で復活栽培に成功し2023年に山手地域の馬場なすとともに大阪府のなにわ伝統野菜に認証されました。(なにわ伝統野菜の貝塚極早生たまねぎも澤地域が発祥) 昔は夏の農作業で失われた水分を補給する目的で栽培されていました。

また、交通も発達しておらず鮮度がすぐ落ちるため地元で消費されるだけでした。 今のように有名になったのは、ある漬物屋が水なすを浅漬けとして全国発送を開始したのがキッカケでです。 浅漬けの以外に、古漬けや、生のままサラダとしても昔から食されています。

毎年5月20日は水なすの日です。

ご存知でしょうか、5月20日は水なすの日!!水なすの日は地元コミュニティ放送の泉州の記念日を作ろうという企画から出来た記念日です。当初は3月27日(3→み、2→ず、7→な)でしたがその後2014年に大阪府漬物組合さんの意向により、水なすの出荷量が増え始める時期5月20に変更され今に至ります。5月20日はみんなで美味しい水なすを食べましょう!!

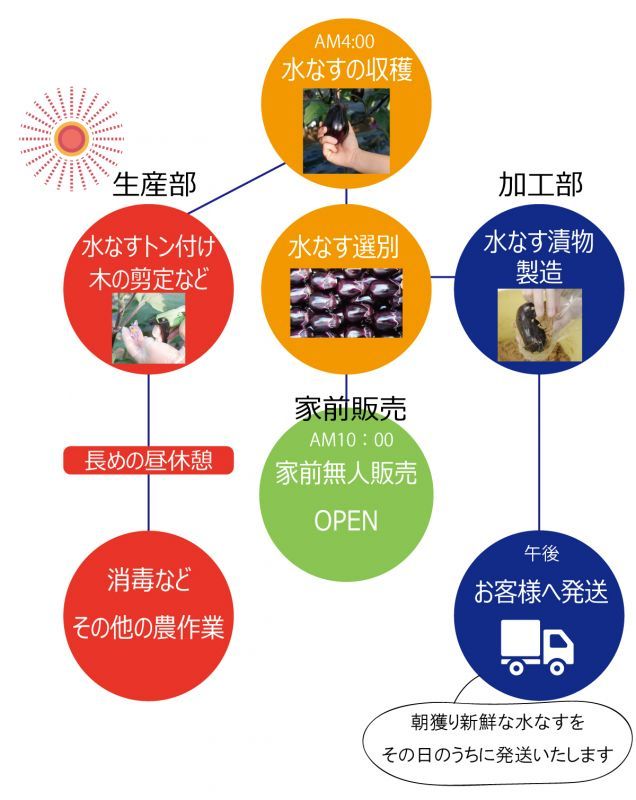

北野農園シーズン中の1日

シーズン中、北野農園では主に3つの体制で動いています。農作業を主とする生産部、漬物の加工、販売を行う加工部、そして家前販売などの対人販売部門です。基本的に収穫についてはほぼ全てのメンバーが手分けをして収穫に入ります。真夏は朝の4時から始業です。これはハウス内の気温が危険なほどあがってしまう時間帯を避けるのと出荷に間に合わせるためです。農家の朝は早いのです。

水なすの歴史へのいざない

水なすは大阪貝塚市の澤地域が発祥の地といわれています。(現在澤なすと呼ばれているものが元の品種といわれている)手で握るとじゅわっと水分があふれ出してくる水なすはかつて夏の農作業で乾いたのど潤す目的で栽培されていました。 交通も発達していなかったことから全国の市場には出回らず地元で消費されるだけの幻の茄子でした。今でこそ水なすは泉州の特産品となっていますが、「泉州水なす」としてブランド化されたのは平成に入ってから。それ以前はこの地域では泉州黄たまねぎやフキ、たばこ、里芋などが主要生産物だったそうです。 クール便が発達し漬物屋が水なすを浅漬けとして全国発送を開始したのがキッカケとして人気に火がつき、そこから泉州水なすは多くの皆様に知ってもらえるブランド茄子としてのし上がりました。

水なすの歴史は語りつくせないほど。もっと詳しくはコチラから↓↓↓